Rückblick

-

36 I HiKoPod I 1945. Kriegsende und Neubeginn 3 I Das Geheime Staatsarchiv 1945 – Mit Ulrike Höroldt

| HiKoPodWeiterlesenDas Jahr 1945 stellte eine große Zäsur in der Geschichte des Geheimen Staatarchivs Preußischer Kulturbesitz dar. Im Gespräch mit Jannes Bergmann schildert Ulrike Höroldt die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges auf die Mitarbeiter*innen, den Betriebsalltag und die sogenannten ‘Chaostage’ nach Kriegsende mit Plünderungen und Versorgungsmängeln. Auch die Auslagerungen der Bestände, die größtenteils erst nach dem Ende der deutschen Teilung wieder zusammengeführt werden konnten, kommen zur Sprache. Hören Sie rein — https://hikopod.podigee.io/36-gsta-1945

Vor 80 Jahren endete in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht der Zweite Weltkrieg, den Nazideutschland…

-

24. Oktober 2025 – Vorstandssitzung

Die Herbstsitzung des Vorstands der Historischen Kommission findet am 24. Oktober 2025 um 14 Uhr im Vortragssaal des Mittelhofs in Berlin-Nikolassee statt.

-

29. & 30. September 2025 – Zweites HiKo_21 – Nachwuchsforum zur Preußischen Geschichte

| PreußenWeiterlesenDas HiKo_21 – Nachwuchsforum zur Preußischen Geschichte versammelt alle drei Jahre junge Preußenforscher*innen, um über laufende Forschungsprojekte zu diskutieren und sich über den aktuellen Stand der Preußenforschung auszutauschen. Eingebettet ist das Nachwuchsforum in das Netzwerk HiKo_21 der Historischen Kommission zu Berlin.

-

13. September 2025 – Tag der offenen Tür

| VeranstaltungenWeiterlesenDie Historische Kommission zu Berlin e.V. und das Leibniz-Zentrum Moderner Orient öffnen die Pforten des Mittelhofs, dessen Grundstein 1914 gelegt wurde.

-

35 I HiKoPod I 1945. Kriegsende und Neubeginn 2 I Wiederaufbau in Brandenburg – Mit Arnd Bauerkämper

| HiKoPodWeiterlesenDas Jahr 1945 in Brandenburg war geprägt von den Zerstörungen der letzten Kriegswochen, dem Wegfall der Staatsgewalt und beginnenden Umwälzungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Im Gespräch mit Jannes Bergmann blickt Arnd Bauerkämper zurück auf die Situation der Bevölkerung, die versuchte im Chaos zwischen Kriegsende, Versorgungsengpässen sowie Flucht und Vertreibung zu überleben. Dabei wird auf die politischen Pläne der sich neu etablierenden Machthaber ebenso eingegangen wie auf die alltäglichen Probleme und Erfahrungen der Menschen vor Ort. Hören Sie rein — https://hikopod.podigee.io/35-wiederaufbau-brandenburg

Vor 80 Jahren endete in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation…

-

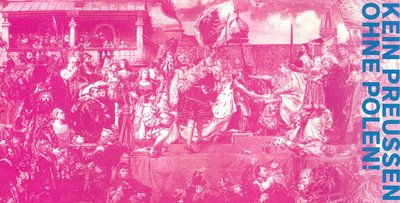

10. & 11. September 2025 – Kein Preußen ohne Polen!

WeiterlesenInternationale Tagung im Humboldt Forum

-

31. August 2025 – Fristende für die Bewerbung als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in

| BrandenburgWeiterlesenIn der Brandenburgischen Historischen Kommission (BrHiKo) ist die Stelle eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters/einer Wissenschaftlichen Mitarbeiterin ausgeschrieben.

-

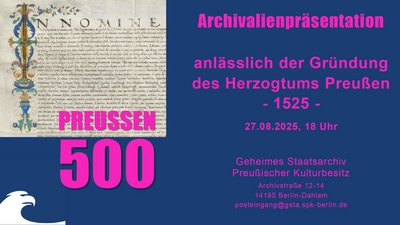

27. August 2025 – Archivalienpräsentation im Geheimen Staatsarchiv PK

WeiterlesenAnlässlich des 500. Jahrestags der Gründung des Herzogtums Preußen 1525 präsentiert das GStA PK wichtige Archivalien.

-

JGMOD 69 (2023)

WeiterlesenBerlin/Boston 2025, Verlag Walter de Gruyter.

Aus dem Inhalt:

Charlotte Vincke / Sierstorpff (1780–1833). Aus dem vorrevolutionären Westfalen über das höfische Berlin in die frühbürgerliche Gesellschaft Braunschweigs und Driburgs | Hoffinanzierung und preußische Verfassung. Die Auseinandersetzung um die Zivilliste in Preußen 1848 bis 1859 | Vom ‚Irrweg‘ zum ‚Erbe‘. Preußen in der DDR-Geschichtsschreibung in den 1970er- und 1980er-Jahren | Heimat Brandenburg‘. Eine Einführung in die Tagung der Brandenburgischen Historischen Kommission e.V. zu historischen Ausprägungen des brandenburgischen Heimatbewusstseins | Heimat – ein Begriff von gestern in der Welt von heute? | Das ‚gute alte Recht‘…

-

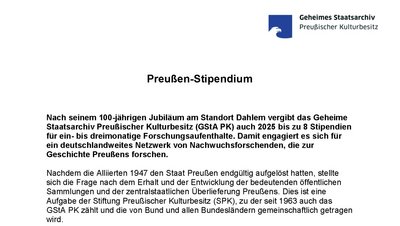

11. Juli 2025 – Fristende für die Bewerbung für das Preußen-Stipendium 2025

| PreußenJunge Preußenforscher*innen aufgepasst! Bis zum 11. Juli 2025 besteht die Möglichkeit, sich für das Preußen-Stipendium im GStA PK zu bewerben. Das Stipendium bietet die hervorragende Gelegenheit, für ein bis maximal drei Monate finanziell abgesichert im GStA PK zu forschen. Zugleich erhalten Sie die Chance, sich mit anderen Preußenforscher*innen zu vernetzen. Es lohnt sich!

Nähere Informationen – auch zu den Antragsmodalitäten – finden Sie unter: gsta.preussischer-kulturbesitz.de/ueber-uns/newsroom/nachrichten/news-detailseite/artikel/2025/06/12/preussen-stipendium-1.html